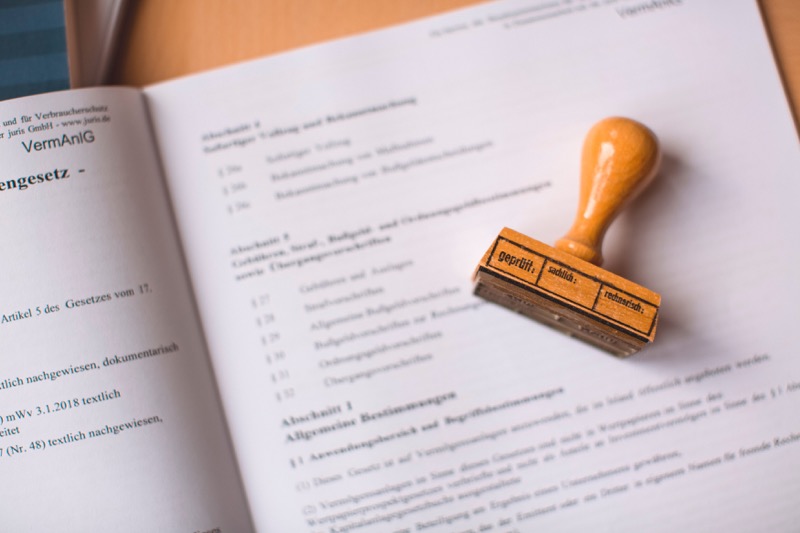

フリーランスになると、業務委託契約書を結ぶ機会が増えます。しかし業務委託契約の内容を知らないまま契約してしまうと、仕事が始まってから不利益を被る場合も出てくるでしょう。なかには内容を読まずに業務委託契約書を交わした結果、痛い目に遭うフリーランスもいるようです。

そこで、今回は業務委託契約書の概要を解説しながら書いてある内容や気をつけて見るべき点をを紹介します。

業務委託契約を結んだことを後悔しないよう、しっかりとここで確認するようにしてください。

- 業務委託契約書とは

- 業務委託契約書を結ぶ理由

- 業務委託契約書のチェック項目

- 業務委託契約書を結ぶ際の注意点

フリーランスが結ぶ業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、発注側と受注側が「業務委託契約」を結ぶ際に交わす書類を指します。業務委託契約とは、「企業が他の会社やフリーランスへ対応な関係で業務を依頼する契約」のことです。

業務委託契約は「(準)委託契約」と「請負契約」の2種類に分かれます。どちらの契約を結ぶかで、報酬が発生するタイミングや受注側に課される責任の範囲が異なってきます。

簡単に言うと委託契約の場合は、あらかじめ決められた業務内容を行うことに責任が生じるのに対し、請負契約は、決められた業務内容ではなく仕事を完成させることに責任が生じます。委託契約よりも請負契約の方が責任の範囲が広い仕事と言えるでしょう。

また、業務委託契約は「基本契約」の一種です。基本契約とは、発注側が受注側に対して継続的に仕事を依頼する時に結ぶ契約のことです。

フリーランスが業務委託契約書を結ぶ理由

なぜ、フリーランスは業務委託契約を結ぶ必要があるのでしょうか。

ここでは、フリーランスが業務委託契約書を結ぶ理由2選について解説していきます。

事前にトラブルを回避するため

仕事を請け負う前に、どれだけ話し合いをしてすり合わせを行っても、後から「聞いてなかった」「言われてない」などのトラブルが起こってしまう可能性は0ではありません。

特に、フリーランスは企業と比べて強い立場ではないので、自分を守るためにも事前に回避できるものは回避しておく必要があります。

そのために、業務委託契約書をしっかりと結んでおけば、後から「聞いてなかった」「言われてない」とクライアントから言われても対応をすることができ、トラブルを回避することができます。

クライアントとの信頼関係を築くため

業務委託契約書を結んでおくことで、事前の取り決めが明確になるので、フリーランス側もクライアント企業側もお互いを信頼して仕事を進めていくことができます。

口頭でも約束はできますが、「聞いてなかった」「言われてない」となる可能性も否めず、お互いを信頼し、気持ちよく仕事を進めていくにも、事前の取り決めを明確にしておく必要があります。

フリーランスが業務委託契約書をチェックするべきポイント12項目

業務委託契約書を作成する時は、ある程度載せる内容が決まっています。

ここでは、フリーランスが業務委託契約書を結ぶ際にチェックするべきポイント項目に分けて解説していきます。

自分が作成する場合も、クライアント側が作成する場合も下記の内容がしっかりと記載されているのかを確認して、不備のない業務契約書で契約を結んでいきましょう。

- 契約方式は「委託契約」か「請負契約」かの記載

- 委託する業務内容の記載

- 契約期間と更新の記載

- 報酬の支払いの記載

- 経費の支払いに関する記載

- 再委任に関しての記載

- 成果物の著作権や知的財産権の帰属権に関する記載

- 秘密保持に関する記載

- 損害賠償に関する記載

- 管轄裁判所に関する記載

- 秘密保持に関する記載

- 管轄裁判所に関する記載

また、自分で業務委託契約書を一から作成するのはしんどいという方は、こちらの業務委託契約書のテンプレートを活用していきましょう。

契約方式は「委託契約」か「請負契約」かの記載

先述した通り、「委託契約」か「請負契約」かで仕事で生じる責任の範囲が変わってきますので、必ず確認しておくようにしましょう。契約を確認しておかないと、「委託契約だと思って仕事を受けたけど、本当は請負契約で思った以上に工数も時間もかかってしまった」などと後悔してしまうことも出てくるでしょう。

請負契約の場合は、成果物を一度出したとしても、クライアントが求める質のものになるまでずっと修正を繰り返さないといけない場合もあります。クライアントと認識のズレが起こらないように必ず確認しておくようにしましょう。

委託する業務内容の記載

例えばフリーランスのエンジニアだった場合、「プログラミング業務」や「システムの運用保守」など、業務の内容が載っています。また成果物の提出を求められている場合は、成果物とはどういったものか明記されているはずです。

業務内容や成果物について、大まかにしか載っておらず、内容がわかりづらいこともあります。そのまま契約をしてしまうと、クライアントと認識のズレが生じ大きなトラブルにつながることも出てくるでしょう。

そのため、自分がどの業務を遂行する責任があるのか、もしくはどういった成果を出すことが責任としてあるのか、契約書を見てもわからない場合は、直接クライアントに確認するようにしてください。

契約期間と更新・解除の記載

どれだけの期間、仕事を発注してもらえるのか、また納期はいつまでになるのかなどの確認が必要です。大体契約書には、「令和○年○月○日から1年間とする」「西暦○年○月○日~西暦○年○月○日までとする」といった文言で載せてあります。

また、契約期間を延長する時のことを考慮し「甲乙共に契約の延長をする場合は契約終了の○カ月前までに更新の旨を伝える」といった文言も載せていることがほとんどです。ただし、業務委託契約の場合、契約書に定めた事由に該当した場合、双方が解除を申し出ることが許されています。

そのため契約期間内だとしても契約解除される場合があることは覚えておきましょう。どのような場合に契約解除されるのか、損害賠償の有無などについても確認しておくと安心して働けるはずです。

報酬の支払いの記載

報酬額についてはもちろんですが、報酬が発生するタイミング、支払い時期、支払い方法などの報酬に関することは細かく確認しておくようにしましょう。源泉徴収や消費税などの扱いも含めて、請求書の作成方法についても確認しておくと、後々手間がかかりません。

フリーランスは、最低賃金などが定められていないため、契約内容をしっかり確認してから契約しないと最低賃金を下回るような金額で働かなければいけなくなります。働いていて自分がしんどくならない程度の報酬がもらえるように確認しておくようにしてください。

経費の支払いに関する記載

交通費などの業務に関わる経費が発生した場合に、どちらが経費を負担するのかを明確にしておきましょう。

事前に経費の支払いに関する取り決めをしておかないと、経費が発生した時にトラブルになりかねませんし、クライアント側が経費を支払うのか、自分で支払うのかで最終的な報酬額も大きく異なってしまいます。

支払い期限に関する記載

報酬や経費の支払いがいつなのかを事前に明確にしておきましょう。

支払日と支払い方法を明確にし、いつに支払うべきなのかを明確にしておかないと、後々のトラブルになりかねません。また、合わせて振り込み手数料をどちらが負担するのかも明確にしておくといいでしょう。

支払いの期日は、「納品月の末日締め」「翌月末の支払い」あるいは「翌月◯日支払い」などと記載しておくとわかりやすいでしょう。

再委任に関しての記載

第三者への委託についてです。第三者への委託とは、受注した案件を別の人に再度委託することを指します。

発注者が第三者への委託を許可している場合は、受注した案件を別の人に再委託できます。ただし契約書の中に第三者への委託がOKと書かれている場合でも、実際に委託する際はクライアントに確認をしてからにした方が無難です。

また第三者へ委託したことの責任は全て自分が負う必要があります。そのため、誰かれ構わず委託するのではなく、相手を慎重に選び、信頼して仕事を任せられる人に委託するようにしましょう。

成果物の著作権や知的財産権の帰属権

クライアントへ納品した成果物の著作権や帰属権についても明記してあります。著作権や帰属権とは、その成果物に対する権利のことです。

大抵の場合、納品した成果物の所有権や帰属権は発注側へ移るようになっています。そのため、成果物を自分で作ったとしても、ポートフォリオや過去の実績として提示することは基本的にはできません。

クライアントと確認をせずに、自分で作ったものだからと自分のHPなどで公開していると、クライアントとトラブルのもとになります。この辺りも契約を結ぶ前にしっかりと確認しておくが大切です。

秘密保持に関する記載

仕事の中で知り得た個人情報や会社情報などの流用を防ぐために、秘密保持契約が必要になります。

後々のトラブルにならないためにも、どのような内容を秘密情報をするのかに関して明確に記載しておきましょう。

もし、秘密保持を守られなければ、損害賠償請求をすることができます。

損害賠償に関する記載

情報漏洩や著作権などに関して、フリーランス側がクライアント企業から損害賠償請求を求められることは事実あります。

万が一損害賠償請求をされた時のために、範囲と上限額を明確にしておきましょう。もし、上限を明記していないと、無制限に損害賠償請求をされる可能性があります。

上限額を決める際には、クライアント企業と交渉をし、少しでも上限額を減らせるようにしておきましょう。

管轄裁判所に関する記載

業務委託契約書を結んでも、裁判沙汰のトラブルになってしまう可能性は0ではありません。

万が一裁判になってしまった時のために、どこの裁判所で管轄してもらうのかを明確にしておきましょう。

家から遠すぎると、交通費も多くかかってしまうので、お互いに近い場所や、中間の場所にしていきましょう。

業務委託契約書を結ぶ流れ

業務委託契約書を交わした後の注意点

業務委託契約書を交わした後は、以下の点には注意しましょう。

①重大なトラブルは専門家に相談する

②ときには契約書に書かれていないことも臨機応変に対応する

③「使用従属性」がないか確認する

①重大なトラブルは専門家に相談する

クライアントと業務委託契約を交わした後に、「報酬を払ってもらえない」「業務内容を一方的に大幅に変更された」などの問題が起こることもあります。クライアントに契約書通りにするよう掛け合っても対応してもらえない場合は、泣き寝入りせずに専門家に相談するようにしましょう。

弁護士事務所や法テラスなどに相談すれば、対応してもらえるはずです。自分で解決しようと思うと、時間も手間もかかり、本業に支障をきにしてしまう場合もありますので、専門家に一任する方がいいでしょう。

②ときには契約書に書かれていないことも臨機応変に対応する

重大なトラブルは専門家に相談するようお伝えしましたが、ときには契約書に書かれていないことも臨機応変に対応するようにしてください。「納期を早めてほしい」「当初予定になかった業務も担当してほしい」などクライアントから相談される場合もあります。

その際は、報酬はいくらになるのか、工数はどれくらいかかるのかなどをしっかりと確認し、自分が納得できるようであれば受注するようにしましょう。臨機応変に対応すれば、クライアントから信頼を得ることもでき、新しい仕事につながる可能性もあります。

今後も継続的に付き合っていきたいクライアントなら、ある程度契約書にない部分にも対応し、良好な関係性を築いていきましょう。

③「使用従属性」がないか確認する

業務委託契約の場合には、「使用従属性」はありません。使用従属性とは簡単に言えば、どれだけ労働者として働いているかを意味します。

具体的には以下の13個の項目に当てはまると、使用従属性があり、労働者として認められやすいことになります。

②仕事内容や仕事を行う方法に対して指揮命令がある

③勤務する時間や場所を拘束される

④通常予定されている業務以外の業務がある

⑤他の人でも代替できる仕事である

⑥支払われる報酬が時間基準である

⑦仕事を休んだ場合に報酬が控除される

⑧残業手当がつく

⑨報酬額が同様の仕事をしている正規従業員と比べて同等である

⑩機械、器具、原材料の負担は会社がしてくれる

⑪就業規則・服務規律がある

⑫退職金制度、福利厚生制度がある

⑬給与所得として源泉徴収がされる

「使用従属性」がある場合は、雇用契約を結ぶ必要が出てきます。雇用契約を結べば、労働法の対象になり、雇用保険や最低賃金などフリーランスにはない恩恵を受けることができるようになります。

使用従属性があるのに業務委託契約を結んでいる場合、クライアントは「偽装請負」をしていることになり、法律違反をしていることになります。そういったクライアントと働いてしまうと損になることが多いため、注意しましょう。

まとめ

フリーランスが知っておくべき業務委託契約書に載っている内容

- 契約方式は「委託契約」か「請負契約」かの記載

- 委託する業務内容の記載

- 契約期間と更新の記載

- 報酬の支払いの記載

- 経費の支払いに関する記載

- 再委任に関しての記載

- 成果物の著作権や知的財産権の帰属権に関する記載

- 秘密保持に関する記載

- 損害賠償に関する記載

- 管轄裁判所に関する記載

- 秘密保持に関する記載

- 管轄裁判所に関する記載

フリーランスは業務委託契約を結ぶ場面が多いです。契約後のトラブルに巻き込まれないためにも、今回紹介した内容を頭の中に入れて業務委託契約を結ぶようにしてください。

フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!

テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。

テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。

フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。